現役中高生を対象として、展開。

大学受験に合格するための学力を身につけるだけでなく、社会に出てからも通用する“一生モノ”の力を養う「リーダー育成」を主眼としている。

【※立教大学経営学部※の教授法に酷似している】

元損保マンなどが指導する。

単なる偏差値アップにとどまらず、将来に向けての明確な目的意識を重視し、一般的な塾・予備校の集団授業や個別指導とは趣の違う、特徴的なプログラムを開発。

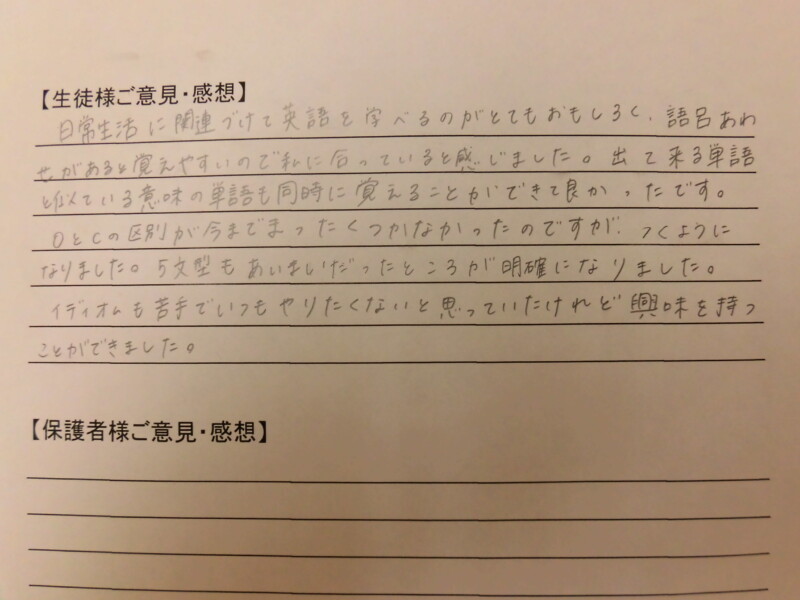

「顧客満足度の高い塾・予備校ランキング」があれば、「カリキュラム」「講師」部門で第1位の評価を受けているだろう。集団授業、個別授業をはじめ、一人ひとりに合わせたものを提案する、オーダーメードカリキュラムを主としている。【いうまでもなく完全個別=1教室に講師1人生徒1人がほとんどである】

※考える力を育成する授業が多いことで東洋経済のランキングに1位で載っている大学 (例)ロイ・ラーク教授の【消費者行動論】などが高評価